Le 26 mars 1811, des tisserands britanniques s’insurgeaient contre leurs conditions de travail en brisant les métiers mécaniques de leurs usines. Une révolte qui dévoile l’autre visage de la technologie.

La gigantesque augmentation de la productivité agricole que vit la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle fournit à certaines familles paysannes la prospérité nécessaire pour disposer d’un métier à tisser à domicile et ainsi compléter leurs revenus précaires. Cependant, les innovations techniques qui permettent cet accroissement de la production provoquent également une perte de travail pour de nombreux paysans, qui émigrent alors vers les villes en perpétuelle expansion. Là-bas, ouvriers qualifiés et apprentis qui travaillent dans les ateliers et commerces urbains voient se remplir les faubourgs d’une nuée de paysans expulsés en quête de travail…

Dans ces zones urbaines, les gens s’arrachent les livres de radicaux tels que Thomas Paine, témoignant même de la sympathie pour les Jacobins qui ont pris la tête de la Révolution française. En 1794, l’accroissement de la tension politique et sociale pousse le gouvernement à suspendre l’Habeas corpus, la loi garantissant la liberté juridique individuelle fondamentale des détenus. Cinq ans plus tard, les Combination Acts interdisent les associations de travailleurs, ce qui rend impossible les négociations collectives. Le conflit entre ouvriers et employeurs ne tarde pas à éclater, appuyé par un État redoutant l’union du radicalisme politique et des revendications en matière de travail.

Certains artisans et paysans qui ont pu acheter une machine ont réussi à accumuler un petit excédent de capital et l’investissent dans l’industrie naissante, acquérant de nouvelles machines. La concurrence entre ces premiers industriels pousse à la course à l’innovation, afin de produire toujours plus vite et moins cher. Cette demande provoque une cascade d’inventions multipliant la capacité de production, notamment avec l’utilisation de la machine à vapeur. Ce qui déclenche l’hostilité des fileurs et des tisserands, car elle réduit le besoin en main d’œuvre.

Déjà en 1778, dans le Lancashire, des artisans avaient détruit des métiers à tisser mécaniques, parce qu’ils faisaient baisser leurs salaires et dévaluaient leurs qualifications. Ces artisans voient leur savoir-faire durement acquis ne plus servir à rien face à la concurrence des machines. Ils s’entassent dans les usines, sous le joug des contremaîtres, soumis à des règlements stricts et à des punitions sévères en cas d’infraction, ainsi qu’au contrôle du temps marqué par la sirène de l’usine et au rythme bruyant de la machine.

C’est dans ces conditions qu’éclate le conflit. Tout commence à Arnold, un village près de Nottingham, la principale ville manufacturière du centre de l’Angleterre. Le 11 mars, sur la place du marché, les soldats du roi dispersent une réunion d’ouvriers au chômage. Cette même nuit, une centaine de machines sont détruites à coups de masse dans les usines qui ont baissé les salaires. Il s’agit de réactions collectives, spontanées et dispersées, mais qui ne tardent pas à acquérir une certaine cohésion. En novembre, des hommes en masque brandissant masses, marteaux et haches, détruisent plusieurs métiers à tisser du manufacturier Hollingsworth. Lors de l’attaque, une fusillade éclate, un tisserand perd la vie. La présence des forces militaires empêche l’embrasement de la région, mais l’orage gronde.

C’est alors que les manufacturiers commencent à recevoir de mystérieuses missives, signées par un certain Général Ludd. Ce personnage imaginaire donne son nom à un mouvement de protestation qui, sans être centralisé, est bien le fruit d’efforts coordonnés, peut-être suggérés par d’anciens soldats qui, en plus de lettres anonymes menaçantes et de tracts appelant à l’insurrection, organisent aussi des expéditions punitives nocturnes.

Le 12 avril, la première destruction d’une usine se produit, lorsque 300 ouvriers attaquent la filature de William Cartwright, et détruisent ses métiers à tisser à coups de masse. La petite garnison chargée de défendre le bâtiment blesse deux jeunes contestataires, qui sont capturés et meurent sans révéler le nom de leurs compagnons. En février 1812, le Parlement approuve la Frame-Breaking Bill, qui inflige la peine de mort à toute personne détruisant un métier à tisser. L’opposition est minime. Lord Byron, dans le seul discours qu’il prononcera à la chambre des Lords, demande : « N’y a-t-il pas assez de sang dans votre Code pénal ? »

La répression se poursuit : 14 exécutions ont lieu et 13 personnes sont déportées en Australie. Pourtant, cette main de fer n’arrête pas les luddites, au point que 12 000 soldats sont réquisitionnés pour les pourchasser, alors que seuls 10 000 Britanniques luttent contre Napoléon sur le continent. Cela montre non seulement la terreur que les luddites inspirent aux classes dominantes, mais aussi les dimensions que prend cette « guerre civile » entre le capitalisme montant, qui repose sur l’industrie, la discipline au travail et la libre concurrence, et les luddites, qui revendiquent prix justes, salaire convenable et qualité du travail.

En dénonçant l’accroissement du rythme du travail qui les enchaîne aux machines, les luddites dévoilent l’autre visage de la technologie. Ils remettent en question le progrès technique d’un point de vue moral, défendant la coopération contre la concurrence, l’éthique face au bénéfice: ils ne renient pas toute technologie par une résistance obtuse au changement, mais uniquement celle qui s’en prend au peuple. Ainsi leurs attaques sont-elles ciblées : ils brisent les machines qui appartiennent à des patrons qui produisent des objets de mauvaise qualité, à bas prix et avec les pires salaires. Vus sous cet angle, les luddites peuvent être considérés comme pionniers d’un mouvement historique réclamant une utilisation de la technologie en accord avec les besoins humains.

La répression du gouvernement connaît son paroxysme lors d’un spectaculaire procès qui se déroule à York en janvier 1813. L’exécution de 17 luddites y est prononcée. Quelques mois plus tôt, une série de procès à Lancaster s’était soldée par 8 pendaisons et 17 déportations en Tasmanie. Les peines très lourdes et la reprise économique qui se profile avec la fin des guerres napoléoniennes étouffent le mouvement luddite en 1816. Mais sa tragédie soulève une question inquiétante : jusqu’à quel extrême doit conduire le progrès ?

Les luddites doivent leur nom au Général Ludd, un personnage qui aurait signé les lettres de menaces que les manufacturiers ont commencé à recevoir en 1811. Il semble que ce nom soit celui d’un apprenti faiseur de bas de Leicester, Ned Luddlam, qui a détruit à coups de marteau le métier de son maître en 1779. Les leaders anonymes qui organisent les premières protestations dans la région de Nottingham lui empruntent son nom et signent avec lui les missives qu’ils envoient aux patrons. Ils voulaient créer une figure emblématique, capable d’inspirer la terreur à leurs riches et puissants ennemis.

208 ans après, il semble qu’on n’en ait toujours pas fini avec la fronde sociale.

Table 1, dite « Contremaître et apprenti » : un casting de fond de frigo, pauvre par le nombre mais riche par l’expérience, réunit à Pueblo un contremaître, Dom qui, avec 65, fait la leçon à son apprenti (François-René, 49).

Table 2, dite « Guerre fort civile » : à Heroes of Normandie on revisite la deuxième guerre mondiale. Dans cette guerre fort civile, Baptiste l’américain (8) a pris le pas sur Xel, nationale-socialiste d’un soir (2), et c’est fort bien ainsi.

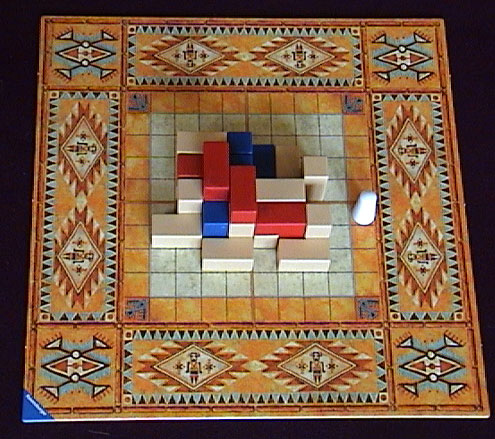

Table 3, dite « L’ouvrage sur le métier » : à Peloponnes, un jeu doté d’un mécanisme retors (on score de deux façons, et le score final retenu est le moins bon des deux), Tristan et Olive (12) ont vite déchanté, tandis que votre serviteur se voyait vainqueur. Mais, avec 20 points de prestige, il fut devancé par Nicolas II qui termina à la tête d’une spectaculaire collection d’amphores et l’emporta avec 25. Une victoire au métier qui nous incite à nous remettre à l’ouvrage.

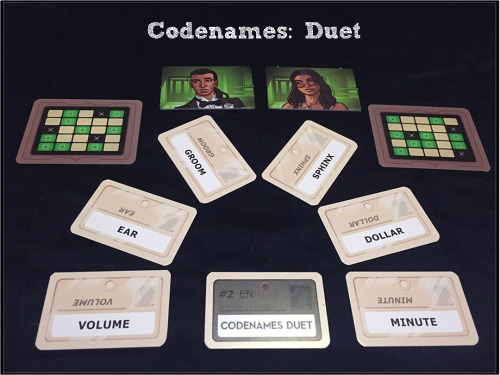

Table 4, dite « Grenier de l’histoire » : pour finir, un Timeline réunit plusieurs des survivants des tables d’avant. On y joua en mode « expert », en tous cas contre les règles, comme le remarqua Tristan, en ne défaussant pas les cartes mal placées. Du coup, on a moins le choix dans la date, et, à 5, la ligne du temps s’étale démesurément au point de faire craindre que la partie n’ait pas d’issue. C’est pourtant l’inverse qui se produisit, Xel réussissant à trouver son chemin dans le grenier de l’histoire.

Pour discuter de cet événement, RDV sur le forum

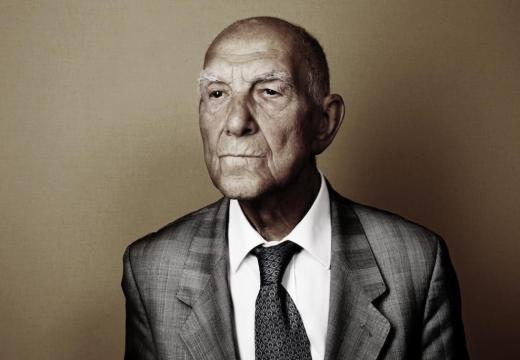

le. Il consacre également une grande partie du livre au conflit israélo-palestinien, prône l’insurrection pacifique et l’espérance. Son livre, vendu à plus de 4 millions d’exemplaires dans près de 100 pays, met en évidence et amplifie les mouvements des indignés qui ont émergé en Espagne, Grèce et États-Unis. Et indigné, comment ne pas l’être en voyant Tristan, qui découvrait Kanagawa, rafler la mise avec une moisson indécente de récompenses (63), devant Paul (52), Dom (52 aussi, mais troisième), alors que votre modeste narrateur s’est mélangé les pinceaux (31).

le. Il consacre également une grande partie du livre au conflit israélo-palestinien, prône l’insurrection pacifique et l’espérance. Son livre, vendu à plus de 4 millions d’exemplaires dans près de 100 pays, met en évidence et amplifie les mouvements des indignés qui ont émergé en Espagne, Grèce et États-Unis. Et indigné, comment ne pas l’être en voyant Tristan, qui découvrait Kanagawa, rafler la mise avec une moisson indécente de récompenses (63), devant Paul (52), Dom (52 aussi, mais troisième), alors que votre modeste narrateur s’est mélangé les pinceaux (31). l’École normale supérieure en tant qu’étranger. La même année, il obtient la nationalité française, ce qui le met dans une situation peu ordinaire : ne pouvant plus entrer à l’École normale puisque n’étant plus étranger, il doit se résoudre à repasser le concours. Ce qu’il fera avec succès en 1939, après une licence de philosophie. Bis repetita également à cette table d’Anter Island, où Xel blouse encore ses voisins et l’emporte devant Thomas, Vincent et Jérôme. Une partie, c’est important, où Vincent devint premier joueur avec 62 centimes.

l’École normale supérieure en tant qu’étranger. La même année, il obtient la nationalité française, ce qui le met dans une situation peu ordinaire : ne pouvant plus entrer à l’École normale puisque n’étant plus étranger, il doit se résoudre à repasser le concours. Ce qu’il fera avec succès en 1939, après une licence de philosophie. Bis repetita également à cette table d’Anter Island, où Xel blouse encore ses voisins et l’emporte devant Thomas, Vincent et Jérôme. Une partie, c’est important, où Vincent devint premier joueur avec 62 centimes.